世界のさまざまな地域に存在し、それぞれに違う特色を誇っている伝統工芸品といえば「焼き物」です。中でも日本の焼き物は明治時代に「SATSUMA(サツマ)」と呼ばれ、日本を代表する特産品として世界各地に輸出されました。

今回は「SATSUMA」という名前の原点となった鹿児島県の焼き物「薩摩焼」の特徴や魅力、そして鹿児島で「薩摩焼の里」として知られる美山地区について紹介していきます。

【関連記事】

日本の伝統工芸品のまとめ記事はこちら↓

日本の伝統工芸品一覧&8つの地方別で徹底解説!【完全保存版】

鹿児島の伝統工芸品「薩摩焼」とは

鹿児島を代表する焼き物「薩摩焼」

鹿児島の焼き物「薩摩焼」は、他の地域の焼き物にはない特徴や由来を持つ、一風変わった焼き物です。ここでは「白と黒」「朝鮮陶工」というふたつのキーワードから薩摩焼について紹介していきます。

白と黒、ふたつの薩摩焼の特徴

薩摩焼がほかの焼き物と違う第一のポイントは、同じ「薩摩焼」の中に「白薩摩(白もん)」と「黒薩摩(黒もん)」という2種類があること。

江戸時代初期に誕生した白薩摩は、原料が貴重だったことや繊細な見た目から薩摩藩の御用品とされ、身分の高い人たちに愛されてきました。さらに明治維新後は国の主要な輸出品となり、ヨーロッパの貴族や金持ちの人気を集めたといいます。

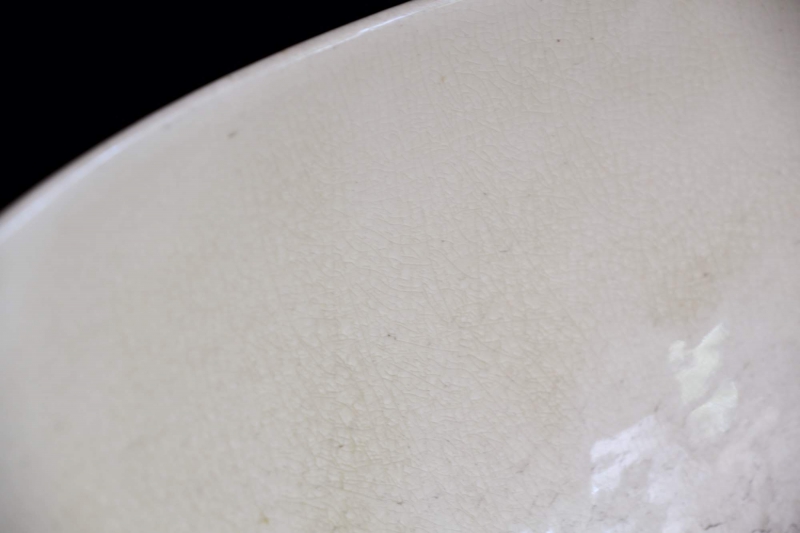

「貴重な原料」とは、土のこと。白薩摩の原料となる白い土は薩摩(鹿児島)領内のごく限られた場所でしか取れなかったため、白薩摩自体も貴重品とされました。また「繊細な見た目」を生み出しているのは、表面に入った繊細なヒビです。このヒビは「貫入(かんにゅう)」といい、土の部分と釉薬(表面のツルツルした部分)の収縮率が違うために発生します。ほかの焼き物ならヒビが入ると失敗作ですが、白薩摩ではこの貫入こそが「味」になるというわけです。

白薩摩ならではの「貫入」

対して、白薩摩よりさらに歴史の古い黒薩摩は、主に茶碗などの実用品として発達しました。黒薩摩の中には茶の湯の席で茶人や大名に愛されるような茶器もありますが、ほとんどは庶民が日用品として使う「生活の器」です。重厚でどっしりとした雰囲気の黒薩摩には、白薩摩とは対照的な魅力があるといえるでしょう。

どっしりした雰囲気の黒薩摩

薩摩焼のルーツは朝鮮

薩摩焼の発祥は、豊臣秀吉の時代までさかのぼります。1592年、海外への領土拡大を狙っていた秀吉は薩摩の島津義弘(しまずよしひろ)など、配下の大名たちを朝鮮に侵攻させました。戦いが終わった6年後、大名たちはそれぞれの国に帰りましたが、その時、島津義弘はおよそ80名の朝鮮陶工を薩摩に連れてきたのです。

島津義弘が連れてきた朝鮮陶工により薩摩焼が生み出されていった

薩摩に到着した朝鮮陶工たちには、暮らすための土地と士族の身分が与えられたといいます。陶工たちは新しい集落で薩摩藩の御用品、あるいは庶民の日用品としてさまざまな焼き物を開発し、それが、現在の薩摩焼のルーツとなったのです。

美山でさまざまな薩摩焼と出会う

現在も「薩摩焼の里」として知られる美山

戦国時代から現代に至るまで、大勢の陶工たちが暮らし「薩摩焼」を作り続けてきたのが、現在の鹿児島県日置市に広がる美山地区でした。

美山ってどんなところ?

薩摩へやって来た朝鮮陶工の多くは、江戸時代に入ってから「苗代川(なえしろがわ)」という土地に集められました。以来ここで作られる薩摩焼は「苗代川系」と呼ばれ、庶民が使う黒薩摩から御用品の白薩摩まで、さまざまな陶器が生み出されています。最盛期には苗代川の人口は約1,800人となり、そのほとんどが薩摩焼の制作に関わっていたそうです。

1956年に地名が変わり、苗代川が「美山」に。現在はわずか半径600mほどの小さなエリアに10軒の窯元が集まり、複数の窯元が共同で使う登り窯や薩摩焼の体験施設、薩摩焼関連の名所旧跡が点在しています。

陶芸以外にも、ガラス工房、木工工房、ギター工房、カフェ、ギャラリー、雑貨店など、さまざまな「小さなお店」が集まっているのも特徴です。

美山の窯元が共同で使用する登り窯「四百年窯」

美山では多彩なイベントも行われています。毎年11月に開催される「美山窯元祭」では、薩摩焼を買い求めたり、登り窯で焼いたパンを賞味したりと、窯元が中心となってイベントを開催。全国から50,000人以上の人が集まるのだとか。

薩摩焼の宗家「沈壽官窯」へ

そんな美山で、とりわけ古い歴史を持っているのが「沈壽官窯(ちんじゅかんがま)」。約400年前、薩摩焼が誕生した時代から代々続いている窯元で、現在のご当主は「第十五代 沈壽官」です。

今回の取材で案内してくださったのは、沈壽官窯の児玉尚昭さん。ご自身も職人として、登り窯の火の管理などをされています。

職人として「火入れ」も担当する児玉さん

最初に案内していただいたのは、江戸時代や明治時代の貴重な資料や薩摩焼の作品を展示する「沈家伝世品収蔵庫」。なかでも明治時代に第十二代「沈壽官」が作った作品群は、細工の精巧さと色合いの美しさに、思わずため息が出てしまいます。

館内は写真撮影不可のため、残念ながらその美しさを写真での紹介はできませんが、美山を訪れたらぜひ自身の目で確かめてみてください。

貴重な資料や薩摩焼を展示する「沈家伝世品収蔵庫」

薩摩焼を実際に購入できるショップも見逃せません。店内には日常で使える茶碗やマグカップ、鑑賞用の置物や花瓶などさまざまな薩摩焼が並んでいます。白薩摩と黒薩摩の違いを間近でじっくり見比べてみるのもいいですね。

白薩摩・黒薩摩のどちらも扱う売店

今も現役の登り窯

収蔵庫の近くには、実際に使われている「登り窯」もあります。登り窯とは薪を使って陶器を焼く窯の一種で、斜面に沿っていくつもの部屋(焼成室)が房のように連なるのが特徴。もともとは中国から朝鮮半島を経て伝わり、江戸時代には日本各地で作られていました。現在ではガス窯や電気窯の普及により、手間のかかる登り窯はめっきり少なくなったそうです。

沈壽官窯でもほとんどの作品は電気窯などで焼いています。しかし児玉さんによると「登り窯だからこそ作れる」陶器もあるとのこと。登り窯で作った陶器には、薪から上がる炎や灰の影響により「窯変(ようへん)」という、予測不能の味わいが生まれるそうです。実際に茶の湯で使われる茶碗などは、今でも登り窯を使うそうです。

今も現役の登り窯

薩摩焼は分業制で制作される

かつて薩摩焼の陶工たちは、工程ごとに分業体制で作業をしていました。これにはふたつの理由があります。

ひとつ目の理由は「技術の保護」です。

その昔、薩摩藩にとって薩摩焼は門外不出の特産品でした。もし一人の職人が薩摩焼の全工程を覚えてしまうと、その職人が別の藩に引き抜かれて技術が漏洩するかもしれません。つまり特定の人に技術を集中させないための分業体制というわけです。

ふたつ目は「作業の効率化」。

明治時代の日本にとって、薩摩焼は外貨獲得のための重要な輸出品でした。特に世界でも珍しい「白い陶器・白薩摩」はヨーロッパを中心に大人気で、生産が追いつかないほどだったといいます。そこで生産効率を上げ、より多くの薩摩焼を作るために分業体制にしたそうです。

沈壽官窯でも、職人さんたちは分業体制で作業をしています。

たとえば「ロクロ」の部屋。ここでは一人の職人さんが2台のろくろを使って作業をしています。白薩摩と黒薩摩は土が混ざらないように、それぞれ専用のろくろを用意する必要があります。

ろくろで黒薩摩の茶碗を作る

「捻物」の部屋では陶器の人形(フィギュア)などを手作業で作っています。石膏で粘土の型をとったり、型を取った粘土のパーツを貼り付けるといった細かい作業が中心です。

こちらの部屋では、成形した陶器の生地を彫刻刀などで彫り込む「透かし彫り」の作業をしています。ちなみに使っている道具はそれぞれの職人さんの手作り。自分の手に合った、使いやすい道具を作ることができるというのも職人の条件かもしれません。

彫刻刀で生地に透かし彫りを入れていく

こちらは数人の職人さんたちが黙々と筆を動かす「絵付け」の部屋。お邪魔したときは2020年の干支、ネズミの置物に細かな模様を入れているところでした。こちらも細かい作業です。

極細の筆で極細の線を描いていく

仕上げの工程は「焼成」です。形の出来上がった生地に釉薬をかけ、窯で焼き上げます。面白いのは白薩摩と黒薩摩で使用する釉薬が異なることです。

白薩摩の釉薬は白っぽい色で、焼く直前(釉薬をかけたあと)の生地はマットな質感。しかしこの釉薬は焼き上がると透明になります。焼き上がった白薩摩の色は、土そのものの白さが釉薬の下から透けて見えているのだそう。

焼く前の白薩摩はマットな質感

黒薩摩の釉薬にはしっかりと色が付いています。一見すると赤レンガのような色は、釉薬に含まれる鉄の色。焼き上がると深みのある黒や褐色に変化するとのことです。

黒薩摩の釉薬は鉄を含む赤っぽい色

無事に釉薬がかかったらいよいよ焼成です。じっくり時間をかけながら1,200度以上の温度で焼くため、部屋の窯の近くは熱気がこもっています。

焼き窯。周囲の室温も上昇し、汗ばむほど

薩摩焼を愛でる

薩摩焼にはさまざまな種類があります。ここでは沈壽官窯のギャラリーで出会った作品の中で、特に印象に残った3点をご紹介します。

1.「黒薩摩の茶碗」

黒薩摩の茶碗

派手さはありませんが、黒にも茶にも緑にも見える釉薬の深い色合いが印象的です。個人的には、日常の中で使うなら白薩摩よりも黒薩摩の方が落ち着くかも…。

2.「白薩摩の香炉」

白薩摩の香炉

白薩摩の香炉

繊細な透かし彫りと金の彩色が印象的です。写真ではわかりにくいですが、実は透かし彫りの香炉の中には、さらに小さな香炉(こちらも透かし彫り)が入っています。

3.「白薩摩の金剛力士像」

白薩摩の金剛力士像

土をこねて作った焼き物とは思えないほど、白くて美しいフィギュア。こうした細やかな細工が、かつてヨーロッパで人気を集めた秘密なのでしょう。

薩摩焼の絵付けを体験しよう!

美山では、ろくろ・手びねりによる薩摩焼の制作や、絵付けなど薩摩焼の一部工程を体験できます。必要な道具類はすべて揃っているため、初心者が手ぶらで行っても大丈夫。今回は、さらに実際に薩摩焼の魅力に触れるべく、「白薩摩の絵付け」を体験してみることに。体験のために足を運んだのは、薩摩焼の体験型レクリエーション施設「美山陶遊館」です。

体験型レクリエーション施設「美山陶遊館」

まずはベースとなる、器選びから。湯呑やマグカップ、茶碗、ソーサーなどから好きなものを選びます。用意されているのは、絵付けがよく映える白薩摩の器たちです。

さまざまな白薩摩の器から好きなものを選ぶ

いきなりフリーハンドで描いても構わないとのことでしたが、下絵も用意されています。それぞれの紙片にはカーボン紙が付いていて、上からなぞると下絵が転写されます。

カーボン紙が付いた下絵

白薩摩の絵付けには顔料を使います。焼く前と焼いた後では色味が変わるため、色見本を参考に使う色を決めましょう。

顔料は色見本から使うものを決めていく

下絵を書き、色を決めたらいよいよ絵付けをしていきます。色を塗るというよりも、器に色を乗せていくという感覚です。細い線を上手に描くコツは「筆を寝かさず、力を入れすぎず」。

下絵に沿って色を乗せていく

意外と難しいのが、広い範囲を塗りつぶすこと。できるだけ均等に塗ったつもりでも、気がつくとムラだらけです。絵に合った筆の太さを選ぶことも、上手に塗るポイントかもしれません。

下絵通りの絵付けが終わったものの、周囲にはまだ空きスペースが。せっかくなのでフリーハンドで模様を付け足してみましょう。

フリーハンドで細かい模様を入れる

一通りの絵付けが終わったら、最後の仕上げにサインを入れて完成。

約50分の体験でしたが、集中しながら絵付けをすると時間はあっという間に過ぎてしまいます。下絵や使う色に迷ってしまうと、絵付けの時間が減ってしまうので注意してみてくださいね。器は焼かれたあと、およそひと月後に発送してくれます。

仕上がりはひと月後

薩摩焼の魅力を感じに鹿児島県へ行こう

今回は鹿児島の伝統工芸品「薩摩焼」について、種類や特徴、歴史や制作の様子をご紹介しました。「薩摩焼の里」美山では薩摩焼の窯元見学はもちろん、薩摩焼の制作体験も気軽にできます。知れば知るほどユニークな薩摩焼。ぜひ美山を訪れて、その魅力を体感してみてください!

_600x400.jpg)

_600x400.jpg)